颅内动脉瘤是威胁人类健康的“隐形杀手”,因其破裂后可能引发致命性脑出血,常被称为“脑内不定时炸弹”。据《中国脑卒中防治报告》统计,我国颅内动脉瘤患病率约为3%-5%,每年新发病例超过30万。作为神经外科领域的常见疾病,公众对其认知却普遍不足。本文将从医学角度系统解析这一疾病,帮助读者科学认识、理性应对。

一、什么是颅内动脉瘤?

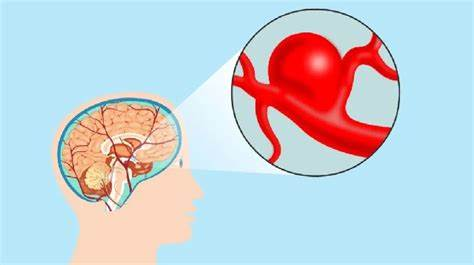

颅内动脉瘤并非肿瘤,而是脑血管壁在血流冲击下形成的异常膨出,形似“气球”,在长期血流冲击和其他因素的影响下就可能发生劈裂。常见于脑动脉分叉处,直径从几毫米到数厘米不等。根据形态可分为囊状(80%)、梭形及夹层动脉瘤。其中,未破裂动脉瘤多数无症状,但一旦破裂,死亡率高达30%-40%。

二、哪些人容易患病?

不可控因素

遗传:约10%-15%患者有家族史,某些遗传性疾病(如多囊肾、马凡综合征)显著增加风险。

性别与年龄:女性发病率是男性的1.6倍,40-60岁为高发年龄段。

可控风险因素

高血压(风险增加3倍)、吸烟(风险增加3-10倍)、酗酒、动脉粥样硬化。

最新研究提示,长期慢性炎症和血流动力学异常也是重要诱因。

三、警惕这些预警信号

未破裂期:多数无症状,偶见眼睑下垂(提示动眼神经压迫)、视野缺损或头痛。

破裂征兆:

➤ 突发剧烈头痛

➤ 恶心呕吐、颈项强直

➤ 意识障碍或癫痫发作

注意:约1/3患者在破裂前有“警示性头痛”,常被误认为偏头痛而延误治疗。

四、精准诊断:现代医学的利器

CTA(CT血管成像):首选筛查手段,灵敏度>95%,可清晰显示动脉瘤形态。

DSA(全脑血管造影):诊断“金标准”,可评估血流动力学特征。

高分辨率MRI:对未破裂动脉瘤的壁结构分析具有独特优势。

五、治疗策略:个体化选择是关键

1. 未破裂动脉瘤

观察随访:适用于<5mm、形态规则且无破裂史者,每年复查CTA/MRA。

干预指征:

✓ 直径>7mm

✓ 形态不规则(子囊、分叶)

✓ 位于后循环或前交通动脉

✓ 有蛛网膜下腔出血病史

2. 破裂动脉瘤:急诊手术挽救生命

血管内介入治疗(主流选择):

通过微导管放置弹簧圈或血流导向f装置,创伤小、恢复快。

开颅夹闭术:

适用于宽颈动脉瘤或合并血肿者,需在显微镜下用钛合金夹闭瘤颈。

六、预防胜于治疗:远离风险

控制血压(目标<140/90mmHg)

严格戒烟,限制酒精摄入

定期筛查:高危人群建议40岁后每2-3年行脑血管检查

避免剧烈情绪波动和过度用力(如便秘时屏气)

七、结语

颅内动脉瘤的防治需要医患共同参与。随着介入材料革新和显微外科技术进步,95%以上的动脉瘤可通过微创手术获得根治。若出现可疑症状,请立即前往具备卒中中心的医院就诊——时间就是生命,早诊早治是避免悲剧的关键。

关注我们,了解更多健康知识,守护您和家人的脑部健康!